この記事の会話形式のPodcast音声です。このすぐ下に音声ファイル再生ボタンがない場合は現在準備中の可能性があります。

タイの街角で耳にする、あの独特のエンジン音と軽快な走り。色とりどりの派手な装飾をまとい、活気あふれる通りを縦横無尽に駆け抜ける三輪タクシー、それが「トゥクトゥク」です。一度乗れば忘れられないその体験は、まさにタイ旅行の醍醐味の一つと言えるでしょう。

しかし、このユニークな乗り物がいつ、どのようにして生まれたのか、そのタイ トゥクトゥク 発祥の歴史について詳しく知る方は意外と少ないのではないでしょうか?そして、実は日本のあの小さな名車、「ダイハツミゼット」が、トゥクトゥク誕生に深く関わっているという話を聞けば、きっと驚かれることでしょう。

この記事では、そんなタイ トゥクトゥク 発祥の歴史から現代に至るまでの進化の軌跡、そして日本のダイハツミゼットとの意外な関係までを深掘りしていきます。単なる移動手段に留まらない、タイの文化と創造性が息づくトゥクトゥクの真の姿を、一緒に探りに行きましょう。読み終える頃には、きっとあなたもトゥクトゥクに乗りたくなり、タイの街の「鼓動」をより深く感じられるはずです。

タイの象徴「トゥクトゥク」とは?その魅力と歴史を解説

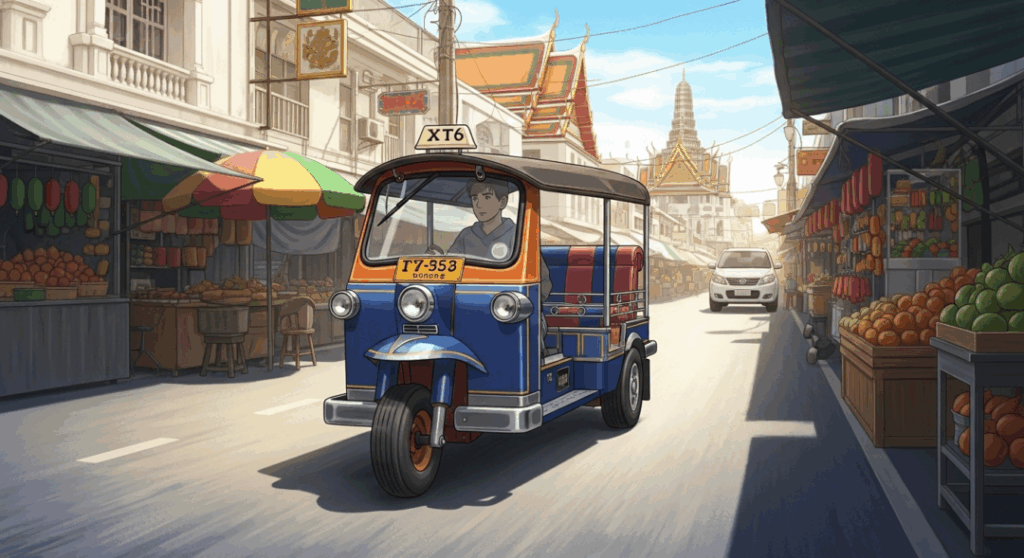

「トゥクトゥク」と聞いて、まず頭に浮かぶのはどんなイメージでしょうか?おそらく、タイのバンコクやチェンマイの賑やかな通りを、排気ガスを出しながらキュートな姿で走る三輪タクシーの姿でしょう。その特徴的なエンジン音から名付けられたとされる「トゥクトゥク」は、今やタイの観光において欠かせない象徴的な存在です。

しかし、その可愛らしい見た目とは裏腹に、トゥクトゥクの歴史は意外にも深く、そして日本の技術と密接に結びついています。ただの移動手段ではなく、タイの経済発展、国民の生活、そして文化形成に大きな影響を与えてきたのがトゥクトゥクなのです。

トゥクトゥクの魅力と、この記事でわかること

トゥクトゥクの魅力は、その独特のスタイルだけではありません。街の風を肌で感じながら移動できる開放感、ドライバーとのユニークなやり取り、そして何よりもその乗り物自体が持つ歴史と物語が、旅の体験を特別なものにしてくれます。

この記事では、以下の疑問を解消し、トゥクトゥクの多角的な魅力をお伝えします。

- トゥクトゥクはいつ、どのようにして生まれたのか?

- 日本のダイハツミゼットがトゥクトゥク誕生にどう関わったのか?

- なぜ三輪という形がタイで定着したのか?

- トゥクトゥクがタイの文化的な象徴となったのはなぜか?

- 現代のトゥクトゥクが抱える課題と、未来に向けた変化とは?

まるでタイムカプセルに乗って、タイの過去と現在を巡るような旅に出かけましょう。

トゥクトゥク誕生の歴史:3つの背景

さあ、いよいよ本題のタイ トゥクトゥク 発祥の歴史へと迫ります。多くの人が抱く「日本のミゼットが関係しているって本当?」という疑問。その答えは「イエス」です。トゥクトゥク誕生の背景には、戦後のタイの経済状況と日本の自動車産業の発展が深く関係しています。

戦後のタイにおける「安価な移動手段」への需要

第二次世界大戦後、タイは経済復興と発展の道を歩み始めました。都市部、特に首都バンコクでは人口が増加し、人々の移動ニーズも急速に高まります。しかし、当時のタイには、まだ自家用車を所有できる人は限られており、公共交通機関も発達途上にありました。

そこで求められたのが、安価で小回りが利く移動手段です。路線バスや鉄道だけではカバーしきれない、細い路地や短距離の移動に対応できる、手軽な交通インフラが切望されていました。この状況下で注目されたのが、日本で発展を遂げていたある乗り物だったのです。

日本のダイハツ・ミゼットが三輪タクシーへと変貌した経緯

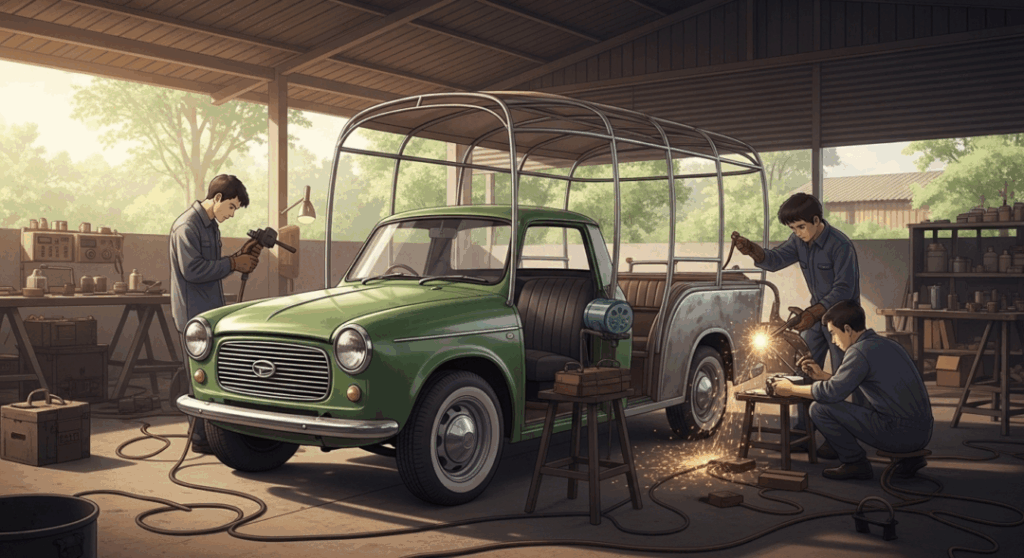

1950年代後半、高度経済成長期にあった日本では、安価で実用的な小型三輪トラックが国民の足として広く普及していました。その代表格が、1957年にダイハツ工業が発売した「ダイハツミゼット」です。

初代ダイハツミゼット(DKA型)は、一人乗りのバーハンドル式で、バイクに荷台がついたようなシンプルな構造。発売されるやいなや大ヒットを記録し、国内外に輸出されました。このミゼットが、まさにトゥクトゥクの「DNA」となったのです。

タイに輸入されたミゼットは、当初、物資運搬用の三輪トラックとして使われていました。しかし、タイの職人たちはそのシンプルで頑丈なシャシー(車台)に着目します。彼らは、ミゼットの荷台部分を取り払い、乗客を乗せるための独自の座席と屋根を架装する改造を施し始めました。

この改造は、単なる模倣ではありませんでした。タイの気候(日差しや雨から乗客を守る屋根)、道路事情(狭い路地を走り抜ける小回り)、そして人々のニーズ(より多くの乗客を乗せたい、荷物を運びたい)に合わせて、タイ独自の工夫が凝らされていきました。オープンな座席配置は、風通しを良くし、乗客が風景を楽しめるように配慮されています。こうして、日本の技術とタイの創意工夫が融合し、「旅客用三輪タクシー」という新しい乗り物、すなわちトゥクトゥクの原型が誕生したのです。

「トゥクトゥク」の名前の由来と定着

「トゥクトゥク」というユニークな名前は、その特徴的なエンジン音に由来すると言われています。「トゥク、トゥク、トゥク…」と軽快に響く2ストロークエンジンの音が、そのまま愛称として定着したのです。この愛称が、タイ国内外で広く認知され、今や公式名称のように使われるようになりました。

1960年代には、このような改造三輪タクシーがバンコクの街中に溢れ、人々の生活に欠かせない移動手段として確立されていきました。タイ政府もその重要性を認め、1970年代にはトゥクトゥクの登録制度が整備され、正式な公共交通機関としての地位を確立します。この頃には、日本の三輪トラックのシャシーを輸入するだけでなく、タイ国内で独自に車体を製造する業者も現れ始め、トゥクトゥクは完全に「タイ発の乗り物」として進化を遂げたのです。

日本のミゼットという「種」が、タイという「土壌」に蒔かれ、現地の人々の手によって独自の「花」を咲かせた——まさに、技術のトランスフォーメーションとローカライゼーションの好例と言えるでしょう。

トゥクトゥクの進化を3つの側面で解説:観光・文化・環境

トゥクトゥクは単なる移動手段に留まらず、タイの文化やアイデンティティを象徴する存在へと昇華しました。その過程で、さまざまな進化と多様化を遂げています。

観光資源としてのトゥクトゥク

1980年代以降、タイを訪れる外国人観光客が急増する中で、トゥクトゥクはその独特の魅力から瞬く間に人気を集めました。その派手な外観、オープンな空間、そして活気あふれる街の雰囲気を五感で感じられる体験は、多くの観光客にとって「タイらしさ」そのものとなったのです。

トゥクトゥクに乗って風を切りながらバンコクの渋滞を駆け抜けたり、歴史的な寺院の前に乗り付けたりする光景は、タイの旅行ガイドブックやプロモーション映像の定番となりました。これにより、トゥクトゥクは単なる移動手段としてだけでなく、観光アトラクションとしての価値も確立しました。

今では、観光客向けの「トゥクトゥクツアー」も数多く企画されており、夜のバンコクをトゥクトゥクで巡るナイトツアーなどは、特に人気を集めています。ドライバーも観光客慣れしており、カタコトの日本語や英語で話しかけ、観光スポットを案内してくれることも珍しくありません。

オーナーの個性が光るトゥクトゥクのカスタム文化

トゥクトゥクがタイの文化に深く根付いている証拠の一つが、そのカスタム文化です。タイのトゥクトゥク運転手は、自分の車両を鮮やかな色で塗装したり、電飾や装飾品を施したりすることが非常に多いのです。

これらは単なる見た目のためだけではありません。

- 自己表現の場: ドライバーにとっては、トゥクトゥクは単なる商売道具ではなく、自身の分身であり、個性やセンスを表現するキャンバスです。

- 集客の手段: 派手で目を引くトゥクトゥクは、観光客や地元の人々の注目を集めやすく、指名されるきっかけにもなります。

- 愛情の証: 長年連れ添うトゥクトゥクへの愛情から、メンテナンスを兼ねて徹底的に磨き上げ、飾るドライバーも少なくありません。

一台として同じものがないと言われるほど、それぞれのトゥクトゥクにはオーナーのこだわりが詰まっています。まるで走る芸術作品のように、街を彩るトゥクトゥクは、タイの人々の創造性と遊び心を体現していると言えるでしょう。

環境問題への挑戦:電動トゥクトゥク(e-TukTuk)の登場

しかし、トゥクトゥクの歴史は、常にポジティブな側面ばかりではありませんでした。特に、都市部での排気ガスや騒音は、長年の課題として指摘されてきました。多くのトゥクトゥクは旧式の2ストロークエンジンを搭載しており、環境への負荷が大きいとされてきたのです。

バンコクをはじめとする大都市では、大気汚染が深刻化し、トゥクトゥクもその一因とされました。これに対応するため、タイ政府は排ガス規制を強化し、トゥクトゥクの登録台数に上限を設けるなどの対策を講じてきました。

そして近年、サステナビリティへの意識の高まりとともに、電動トゥクトゥク(e-TukTuk)の開発や導入が進められています。静かで排ガスを出さない電動トゥクトゥクは、環境問題への解決策として期待されており、すでに一部の観光地や都市部で実証実験が行われています。伝統的なトゥクトゥクの魅力と、現代的な環境性能をどう融合させていくか、タイのトゥクトゥクは今、新たな進化の岐路に立たされています。

この動きは、トゥクトゥクが古い技術の遺物ではなく、タイ人の創意工夫と適応能力の象徴であることを改めて示しています。限られた資源の中で最大限の価値を生み出し、現代の課題にも挑戦していく「タイ式イノベーション」の結果と考えられます。

【タイ旅行者向け】トゥクトゥクの乗り方:料金交渉と安全のポイント

現代のタイにおいても、トゥクトゥクは重要な交通手段であり、観光客にとっては欠かせない体験です。しかし、その利用にはいくつかのコツと注意点があります。スマートにトゥクトゥクを乗りこなすことで、より安全に、そして楽しくタイの旅を満喫できるでしょう。

トゥクトゥクの料金交渉を成功させるコツ

トゥクトゥクの料金は、タクシーメーター制ではありません。そのため、乗車前にドライバーとの料金交渉が必要です。これがトゥクトゥク利用の最大の醍醐味であり、また最も注意すべき点でもあります。

交渉術のポイント:

- 目的地を明確に伝える: 地図やタイ語のメモを見せながら、正確な目的地を伝えます。

- 相場を事前に把握: ホテルやインターネットで、目的地までの大体の料金相場を確認しておきましょう。

- 笑顔で交渉開始: 最初の提示額は高めに設定されていることがほとんど。笑顔で「No, thank you.」や「Too expensive.」と伝え、希望額を提示します。

- 複数のドライバーと比較: 急いでいなければ、何人かのドライバーに声をかけ、料金を比較してみましょう。

- 妥協点を見つける: 交渉は、お互いが納得できる妥協点を見つけることが大切です。数バーツ程度の差であれば、あまり粘りすぎないのもスマートな乗り方です。

- 目的地に着いてから料金を払う: 安全のため、料金は目的地に到着してから支払うようにしましょう。

時には、相場よりかなり高い料金を提示されたり、無理な交渉を迫られたりすることもあります。そんな時はきっぱりと断り、別のトゥクトゥクを探しましょう。トラブルを避けるためにも、冷静な判断が重要です。

トゥクトゥクに安全に乗るための4つの注意点

トゥクトゥクは開放的で楽しい乗り物ですが、安全面での注意も必要です。

- 所持品の管理: オープンな構造のため、バッグやカメラなどの所持品がひったくられる被害も報告されています。バッグはしっかり抱え、車道側に面したポケットに貴重品を入れないようにしましょう。

- 交通渋滞: バンコクなどの大都市では、トゥクトゥクが渋滞に巻き込まれることも頻繁にあります。時間に余裕を持って利用し、急いでいる場合はBTS(高架鉄道)やMRT(地下鉄)などの公共交通機関を検討しましょう。

- 排気ガスと騒音: 特に渋滞時は、前方の車両の排気ガスを直接吸い込んだり、大きなエンジン音にさらされたりすることがあります。敏感な方は、マスクや耳栓を用意すると良いかもしれません。

- 無理な運転に注意: 中にはスピードを出しすぎたり、無理な追い越しをしたりするドライバーもいます。危険を感じたら、すぐに減速を促しましょう。

トゥクトゥクは、その便利さ、手軽さ、そして文化的な魅力で、タイの旅を彩る素晴らしい体験を提供してくれます。これらのポイントを押さえて、安全に、そして最大限にトゥクトゥクを楽しんでください。

まとめ:日本の技術とタイの文化が生んだトゥクトゥクの歴史

タイの象徴であるトゥクトゥクの歴史は、日本の技術とタイの文化が見事に融合した物語です。この記事の要点を振り返ってみましょう。

- 原点は日本:戦後のタイで安価な移動手段として、日本の「ダイハツ・ミゼット」が輸入され、改造されたのが始まりです。

- タイ独自の進化:タイの職人たちの手によって、現地の気候やニーズに合わせた座席と屋根が取り付けられ、独自の三輪タクシーへと進化しました。

- 文化の象徴へ:特徴的なエンジン音から「トゥクトゥク」と名付けられ、派手なカスタム文化と共に、タイを代表する観光資源となりました。

- 未来への挑戦:環境問題に対応するため、排ガスを出さない「電動トゥクトゥク」も登場し、伝統を守りながら新たな時代へと走り出しています。

日本のミゼットという種がタイの地で花開いたトゥクトゥク。次にタイを訪れる際は、この小さな三輪車が持つ豊かな歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

タイの文化をもっと知り尽くす!次の冒険へ出発!

タイの象徴とも言えるトゥクトゥクの意外な歴史を知って、さらにタイの街を彩る乗り物の秘密に迫りませんか?「【旅行者必見】タイのタクシーがカラフルな理由とは?色分けの裏に隠された意味と賢い乗り方」では、カラフルなタクシーの背景にあるユニークな文化を深掘りしています。そして、タイの日常に息づく合理的な工夫に触れるなら、「【徹底解説】タイのビニール袋ドリンクはなぜ生まれた?不便どころか合理的すぎる5つの理由」もぜひチェックしてください!