この記事の会話形式のPodcast音声です。このすぐ下に音声ファイル再生ボタンがない場合は現在準備中の可能性があります。

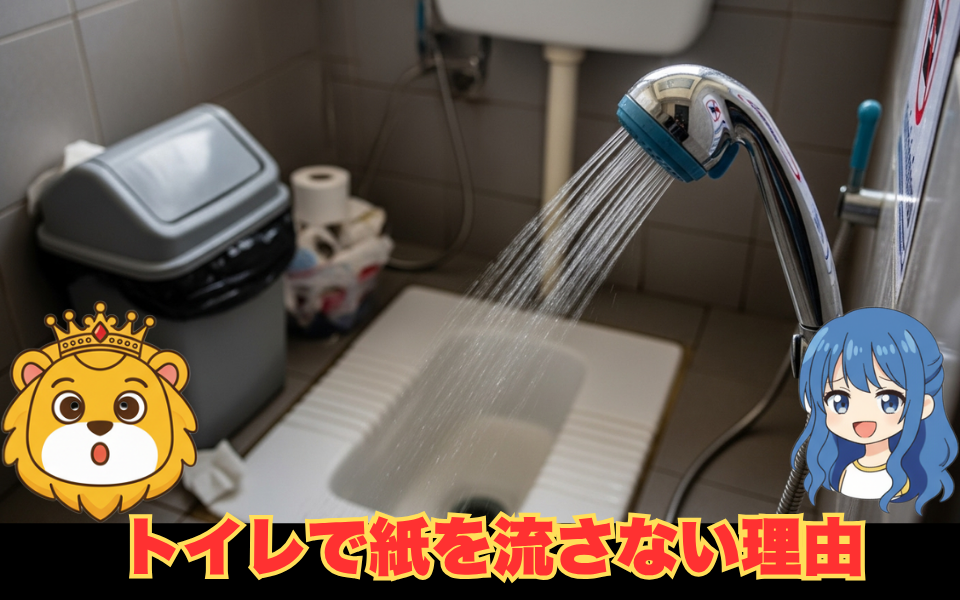

タイを訪れる日本人旅行者の多くが、一度は直面するであろう「カルチャーショック」の一つに、トイレの利用方法があります。日本の快適な水洗トイレに慣れ親しんだ私たちにとって、個室に貼られた「トイレットペーパーを流さないで、備え付けのゴミ箱へ」という貼り紙は、まさに衝撃的。さらに、見慣れない「ハンドシャワー」の存在も、戸惑いを深める一因かもしれません。

なぜタイではトイレットペーパーを流してはいけないのでしょうか?その理由は、下水インフラの歴史と現状に深く根ざしています。この記事では、「タイ トイレットペーパー 流さない 理由」の核心に迫り、タイのトイレ文化の背景を徹底解説。さらに、ハンドシャワーの正しい使い方まで、日本人旅行者がタイのトイレを快適に乗りこなすための秘訣を余すことなくご紹介します。この記事を読めば、あなたのタイ旅行はもっとスムーズに、そして現地文化への理解も深まること間違いなしです!さあ、異文化理解の扉を開き、タイのトイレ事情の謎を解き明かしましょう。

衝撃の真実!タイでトイレットペーパーを流さない理由とは?

タイのトイレで「紙は流さないで」という指示を見かけると、「え、どうして?不潔じゃない?」と疑問に思うかもしれません。しかし、この現地ルールには、タイのインフラ事情と密接に関わる、切実な理由があるのです。

タイの下水管は日本の常識とは大違い

日本で私たちが当たり前のようにトイレットペーパーを水に流せるのは、高性能な下水インフラと、水に溶けやすいトイレットペーパーの恩恵によるものです。しかし、タイでは状況が大きく異なります。タイの下水管は、日本のものと比較して口径が細い地域が非常に多いのが実情です。

例えるなら、日本の下水管が「幹線道路」だとすれば、タイの多くの下水管は「細い路地裏の毛細血管」のようなもの。そこに、ある程度の固形物であるトイレットペーパーを流してしまうと、すぐに詰まってしまうリスクがあるのです。特に、都市部でも古い建物や郊外では、下水システムが十分に整備されていないケースも少なくありません。急速な経済発展に、地下に埋設される「見えないインフラ」の整備が追いついていないのが現状です。

「紙質」も意外な要因の一つ

実は、トイレットペーパー自体の品質も影響しています。日本では、水に触れるとあっという間に分解されるように設計された、高品質なトイレットペーパーが普及しています。しかし、タイで使われているトイレットペーパーの中には、日本で主流のものほど水溶性が高くない製品も多く存在します。コストの問題から、溶けにくい再生紙や安価な製品が使われることも珍しくありません。

水に溶けにくい紙が細い下水管に流れ込めば、当然ながら詰まりやすくなります。そのため、現地の人々は長年の経験から「トイレットペーパーはゴミ箱へ」という習慣を身につけてきたのです。これは、その土地の環境に適応した、生活の知恵とも言えるでしょう。

インフラ整備の歴史と現状から見る背景

タイの下水インフラの整備が遅れている背景には、歴史的な経緯があります。タイは観光立国として急速な経済成長を遂げましたが、投資の優先順位として、空港や道路、高層ビルといった「目に見えるインフラ」が先行しました。一方で、地下に埋設される下水道のような「見えないインフラ」への投資は相対的に後回しにされてきた側面があります。

また、地質や地形も影響します。例えば、バンコクのような低地で水はけの悪い地域では、大口径の下水管を敷設すること自体が難しい場合もあります。これらの複合的な要因が、「タイ トイレ 詰まる」という事態を防ぐために、「トイレットペーパーは流さない」という独自の文化を形成してきたのです。

日本人が戸惑う「紙はゴミ箱へ」の貼り紙の意味

タイのトイレ個室で見かける「紙はゴミ箱へ」という貼り紙は、日本人にとって最初は非常に抵抗があるかもしれません。しかし、これは詰まりを回避し、公衆衛生を守るための重要なメッセージなのです。

なぜゴミ箱なのか?衛生面とモラルの問題

使用済みのトイレットペーパーがゴミ箱に捨てられている光景は、見た目にも衛生的にも不快に感じるかもしれません。悪臭や病原菌の拡散リスクも気になるところです。しかし、下水管が詰まってトイレが使用不能になったり、溢れたりする方が、はるかに大きな衛生問題を引き起こします。

この「ゴミ箱へ」というルールは、利用者のモラルに頼る部分も大きいです。設置されたゴミ箱は、通常、蓋付きで定期的に清掃されます。利用者は、ゴミ箱の蓋をきちんと閉める、ゴミ箱がいっぱいの場合は使用を控える、といった配慮が求められます。観光客にとっては戸惑いがあるかもしれませんが、現地のインフラ状況を理解し、そのルールに従うことが、快適な滞在の第一歩です。

詰まりを防ぐための「現地ルール」

結局のところ、「紙をゴミ箱へ」は、トイレの詰まりを防ぐための最善策として現地で広く浸透しているルールです。もし誤ってトイレットペーパーを流して詰まらせてしまうと、他の利用者にも迷惑がかかるだけでなく、施設側に修理費用が発生する可能性もあります。最悪の場合、観光客が賠償を求められるケースもゼロではありません。

現地のホテルやレストラン、公共施設では、多言語でこのルールを告知する貼り紙が用意されています。これは、外国人旅行者にもトラブルなく快適に利用してもらうための配慮です。「郷に入っては郷に従え」の精神で、この現地ルールを尊重し、実践することが重要です。

タイのトイレで必須!ハンドシャワーの正しい使い方をマスターしよう

「紙を流さないなら、どうやってお尻をきれいにするの?」という疑問に答えるのが、多くのタイのトイレに設置されている「ハンドシャワー」です。これは、タイのトイレ文化の象徴とも言える存在。最初は戸惑うかもしれませんが、使い方をマスターすれば、むしろ快適で衛生的だと感じるかもしれません。

ハンドシャワー(水鉄砲)はなぜ普及したのか?

タイのハンドシャワーは、しばしば「水鉄砲」とも呼ばれます。その普及の背景には、いくつかの説があります。一つは、タイに多いイスラム教徒の文化において、排泄後に水で清める習慣があるためという説。もう一つは、紙の節約という経済的側面。そして、シンプルに紙で拭き取るよりも、水で洗い流す方が衛生的で清浄感があるという考え方もあります。日本のウォシュレットも、この水による洗浄原理に基づいています。

一度使えばわかる爽快感と清潔感は、多くの現地住民に支持されており、今ではタイのトイレには欠かせない存在となっています。

清潔感アップ!初心者でも安心な使い方ステップ

ハンドシャワーの使い方は至ってシンプルです。ここでは、初心者でも安心して使えるステップをご紹介します。

- 座る姿勢を整える: トイレに座ったまま、体を少しひねるか、軽く前かがみになるなどして、洗浄したい部分に水が届きやすい体勢をとります。

- 水圧を調整する: シャワーヘッドのレバーを少しずつ握り、まずは水圧が弱めに出るようにします。勢いよく出すと、周りが水浸しになったり、痛かったりするので注意しましょう。最初は便器内で水を出して、水圧を確かめるのがおすすめです。

- 適切な部位を洗浄する: 狙いを定めて、洗浄したい部分に水を当てます。無理な姿勢で身体をひねると転倒の危険もあるため、あくまで自然な範囲で洗浄してください。

- 拭き取る: 洗浄後は、備え付けのトイレットペーパー(流さずにゴミ箱へ!)で水分を拭き取るか、持参したティッシュで軽く拭きます。完全に乾かす必要はなく、軽く水分を取る程度で十分です。

- シャワーヘッドを元に戻す: 使用後は、シャワーヘッドを元の位置に戻し、レバーが完全に閉じていることを確認しましょう。

水圧調整と拭き取りのコツ

- 水圧: 最も重要です。最初は便器内で試しながら、自分の好みの水圧を見つけるのがコツ。強すぎる水圧は肌への刺激が強く、弱すぎると洗浄効果が薄れます。

- 温度: 基本的に常温の水が出ます。冬場でも冷たいと感じることは少ないですが、体調や肌が敏感な方は注意が必要です。

- 拭き取り: 洗浄後は、多少濡れていてもすぐにズボンを上げる人が多いですが、気になる場合は少量でもトイレットペーパーで軽く押さえるようにして水分を拭き取りましょう。完全に拭き取ろうとすると、かえって紙の使用量が増えてしまいます。

【Q&A】タイのトイレに関するよくある疑問を解決!

タイのトイレ事情について、日本人旅行者からよく聞かれる疑問をQ&A形式でまとめました。あなたの不安を解消し、より快適なタイ旅行をサポートします。

ホテルやデパートでも流せないの?

一概には言えません。高級ホテル、ショッピングモール、一部の新しいカフェやレストランなど、観光客が多く利用する比較的新しい施設では、下水管の整備が進んでいるため、トイレットペーパーを流せる場所も増えています。

しかし、その場合でも必ず「Flushable(流せます)」や「Please flush toilet paper」といった表示があるはずです。表示がない場合は、安全策としてゴミ箱に捨てるのが無難です。不安な場合は、施設のスタッフに確認するのも良いでしょう。

日本から流せるティッシュを持参するべき?

個人的な衛生観念や快適さを重視するなら、日本から水に溶けやすい「流せるティッシュ」や「携帯ウォシュレット」を持参するのは非常に有効な対策です。特に、一般的な公共トイレでは水溶性の低いトイレットペーパーしか置いていないことも多いため、流せるティッシュがあれば安心感が違います。ただし、いくら「流せる」ティッシュでも、量が多すぎると詰まるリスクはゼロではないため、使用は控えめにすることが肝心です。基本的にはゴミ箱へ捨てるという原則を忘れずに。

ハンドシャワーを使ったら濡れない?

ハンドシャワーの使用に慣れないうちは、衣類や床が濡れてしまうこともあります。これを防ぐには、以下の点に注意しましょう。

- 水圧を弱めに調整する: 最初に水圧をしっかり確認し、飛び散らないように注意します。

- 便器内で試し打ち: まずは便器内に向かって水を出し、水流の方向と勢いを把握します。

- 狙いを定める: 洗浄したい部分にピンポイントで水を当てる練習が必要です。

- 拭き取りを忘れずに: 完全に乾かす必要はありませんが、軽く水分を拭き取ることで濡れを軽減できます。

何度か使っていくうちに、加減がわかり、ほとんど濡らさずに使えるようになります。慣れるまでは、少し大目に見てあげましょう。

異文化理解を深めよう!タイのトイレ事情から見えてくるもの

タイのトイレ体験は、単なる不便さで終わらせるにはもったいない、深い異文化理解の機会を与えてくれます。

「常識」は場所によって変わる

私たちは日本の「清潔なトイレ」が世界の標準だと思いがちですが、それはあくまで一文化圏の常識に過ぎません。タイのトイレ事情は、「常識」がいかに相対的なものであるかを私たちに教えてくれます。下水インフラの状況、歴史的背景、経済的な制約、さらには文化的な衛生観念など、さまざまな要因が複雑に絡み合って、その国の「当たり前」が形成されているのです。この違いを理解し、受け入れることは、旅の醍醐味の一つと言えるでしょう。

環境と文化が育んだ独自の知恵

トイレットペーパーを流さずにゴミ箱に捨てる習慣も、ハンドシャワーの普及も、その国の環境と文化が育んだ独自の知恵です。限られたインフラの中で、どうすれば公衆衛生を保ち、人々が快適に生活できるかを考えた結果生まれた、合理的で実践的な対応なのです。

「清潔とは、紙の枚数で測るものではない。水で洗い流す心地よさを知る旅。」タイのトイレは、私たちにそんなメッセージを投げかけているのかもしれません。最初は戸惑っても、現地のルールを尊重し、ハンドシャワーの爽快感を体験してみることで、旅はもっと奥深く、豊かなものになるはずです。

まとめ:タイのトイレを「快適」に乗りこなすための心得

タイのトイレ事情は、日本人にとって最初は戸惑うことばかりかもしれません。しかし、その背景にある「タイ トイレットペーパー 流さない 理由」を理解し、現地の習慣に少しだけ適応することで、あなたのタイ旅行はより快適で、文化的な理解も深まる経験へと変わります。

タイのトイレを乗りこなすためのポイントを再確認しましょう。

- 「紙はゴミ箱へ」が原則: 表示がない場所では、詰まり防止のため使用済みトイレットペーパーは必ず備え付けのゴミ箱へ捨てましょう。

- ハンドシャワーをマスター: 最初は緊張するかもしれませんが、水による洗浄は衛生的で爽快です。水圧調整のコツを掴んで、積極的に活用してみましょう。

- 携帯アイテムで安心: 流せるティッシュや携帯ウォシュレット、除菌ジェルなどを持参すると、より快適に過ごせます。

- 「郷に入っては郷に従え」の精神: 異文化を受け入れる柔軟な心で、現地の習慣を尊重しましょう。

タイのトイレは、一見すると不便に見えるかもしれません。しかし、それは「異文化理解への第一歩となる洗礼」のようなもの。その国の歴史と知恵が凝縮された体験として、ポジティブに捉えてみてください。このガイドが、あなたのタイ旅行を、より快適で記憶に残るものにする一助となれば幸いです。さあ、タイの魅力的な文化と美しい景色を、心ゆくまでお楽しみください!