この記事の会話形式のPodcast音声です。このすぐ下に音声ファイル再生ボタンがない場合は現在準備中の可能性があります。

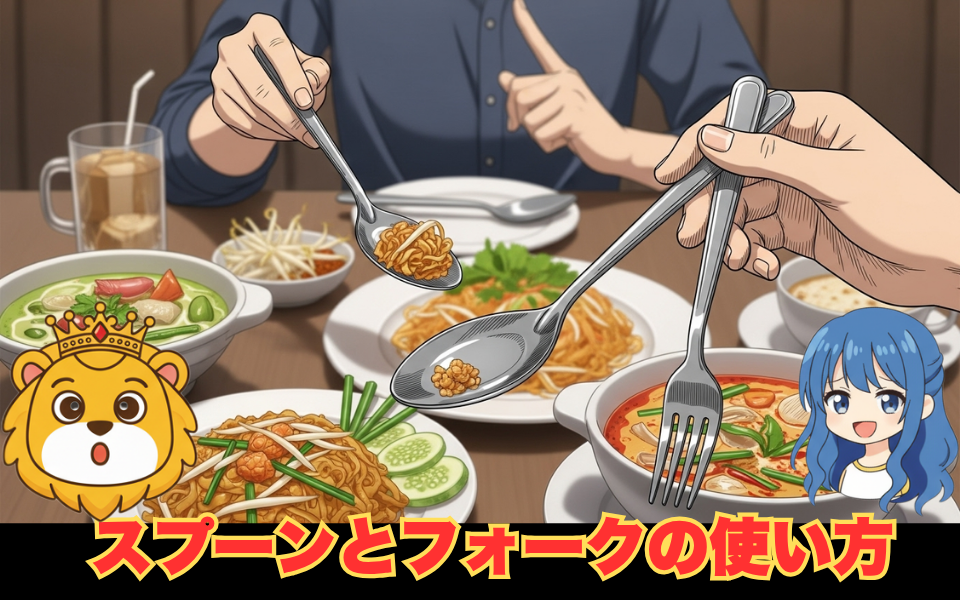

タイ料理、あのエキゾチックな香りと味わいは、一度食べたら忘れられない魅力がありますよね。ガパオライス、パッタイ、グリーンカレー…どれも本当に美味しい!でも、いざタイ料理店に行くと、目の前に置かれたスプーンとフォークを見て、ふと疑問に思うことはありませんか?「あれ?このフォーク、口に運んでいいんだっけ…?」「スプーンとフォーク、どっちが利き手?」

多くの方が抱くこの疑問、実はタイの奥深い食文化に根差した「正しい使い方」があるんです。この記事では、タイ料理を食べる上で知っておきたい「スプーンとフォークの使い方」を、タイの歴史や文化を交えながら徹底的に解説します。これを読めば、もうタイ料理の席で戸惑うことはありません。自信を持って、スマートにタイ料理を楽しめるようになりますよ!さあ、一緒にタイの食卓マナーをマスターしていきましょう。

意外と知らない?タイ料理「スプーンとフォーク」の基本的な使い方

まずは、基本中の基本から確認していきましょう。タイ料理におけるカトラリーの使い方は、西洋のそれとは異なる独自のルールがあります。この違いを理解することが、タイ料理をスマートに楽しむ第一歩です。

右手にスプーン、左手にフォークが鉄則!その理由とは?

タイ料理を食べる際、多くの現地の人々が実践しているのは「右手にスプーン、左手にフォーク」というスタイルです。これは単なる習慣ではなく、非常に理にかなった文化的な背景があります。

なぜ右手はスプーンなのでしょうか?その答えは、タイ料理の性質にあります。タイ料理は、ご飯や汁物、細かく刻まれた具材が多いのが特徴です。例えば、香り高いジャスミンライスにグリーンカレーをかけて食べたり、炒め物をご飯と一緒に口に運んだりする場面を想像してみてください。このような料理を食べるには、皿の上の食べ物を効率よくすくい上げ、安定して口に運べる「スプーン」が最適な道具です。

多くの文化圏で、食事の際に「右手は清浄な手」として優先される傾向があります。タイにおいても、スプーンが「主役」として食べ物を直接口に運ぶため、利き手である右手に持つのが自然とされました。右手で繊細な味付けの料理を味わうことは、タイの人々にとっての食事における敬意とも言えるでしょう。

「フォークは口に運ばない」は本当?正しい役割を徹底解説

タイ料理のカトラリーの使い方で、最も驚かれるのが「フォークを直接口に運ばない」というルールかもしれません。これは本当です。では、左手に持ったフォークは一体何のために使うのでしょうか?

フォークは「補助具」または「ナイフ」として活用

タイ料理におけるフォークの役割は、主に以下の2つです。

-

食べ物をスプーンに集める補助具: 左手のフォークは、皿の上の具材やご飯を右手のスプーンに乗せるための「押し込み役」として活躍します。例えば、皿の端に寄ってしまったご飯粒や、細かくなった具材をスプーンに乗せるときに、フォークで軽く押さえたり、寄せ集めたりします。これは、西洋のテーブルマナーでパンをフォークで押さえてナイフで切る動作に似ていますね。

-

食べ物を一口サイズに切るナイフ代わり: タイ料理の多くは、元々一口大に切られて提供されますが、鶏肉の唐揚げや野菜炒めなど、もう少し小さくしたい場合もあります。そんな時、左手のフォークの縁や背を使って、食べ物を一口サイズに切り分けます。フォークの先端で食材を固定し、縁で軽く圧力をかけると、驚くほどきれいに切り分けられますよ。鋭利なナイフは使いません。

このように、タイではフォークは食べ物を直接口に運ぶための道具ではなく、あくまでスプーンを補助し、食べやすい状態に整えるための「賢い万能ツール」として認識されているのです。

なぜナイフの代わりにフォークを使うのか?

「なぜナイフではなくフォークで切るの?」と疑問に思うかもしれません。これにも理由があります。

タイ料理は、香辛料やハーブをふんだんに使うため、調理の過程で食材が非常に柔らかく煮込まれたり、細かく切られたりすることがほとんどです。そのため、西洋料理のように肉の塊などを切るための鋭利なナイフの必要性が低いのです。フォークのエッジや背で十分細かくできるため、ナイフが食卓に並ぶことは稀です。

また、タイの食卓では、取り分け用のスプーンと各自のスプーンを使い分けるなど、衛生観念が根付いています。口に触れるスプーンと、料理を整えるフォークの役割が明確に分かれているのは、このような衛生意識にも通じるものがあると考えられます。

なぜタイで「スプーンとフォーク」が主流になったのか?タイの食文化の歴史

タイ料理の独特なカトラリー使いは、一体いつ頃、どのようにして定着したのでしょうか。その背景には、タイの豊かな歴史と文化交流の物語があります。

米文化と西洋文化の融合が生んだ独自のカトラリースタイル

タイは、古くから米を主食としてきた「米文化圏」の国です。そのため、伝統的なタイの食卓では、手で食べたり、時には箸を使ったりする文化がありました。しかし、現代のタイ料理店で私たちが目にするのは、ほとんどがスプーンとフォークです。この変化は、タイが近代化の波に乗り、西洋文化を積極的に取り入れた結果として生まれました。

アジアの多くの国では、米を食べる際に箸を使うことが一般的ですが、タイでは汁気の多い料理やご飯と具材を混ぜて食べるスタイルが多いため、スプーンが非常に重宝されます。西洋からカトラリーが導入された際、タイの人々は、自分たちの食習慣に最も適した形でそれらを使いこなす知恵を発揮しました。それが、「スプーンを主役」とし、フォークを「補助具」として活用するという独自のスタイルの確立につながったのです。

ラーマ5世の時代に遡るタイ料理の変遷

このカトラリー文化の定着には、タイの近代化を推進したチュラロンコン大王、つまりラーマ5世の存在が大きく関わっています。19世紀後半から20世紀初頭にかけてのラーマ5世の時代、タイは植民地化の危機に直面していました。これを乗り越えるため、大王は積極的に西洋文化や技術を導入し、国の近代化を図りました。

食文化の面でも、西洋式のテーブルマナーやカトラリーが宮廷や上流階級で取り入れられ始めました。しかし、タイの人々は単に西洋文化を模倣するだけでなく、それをタイの既存の食習慣や料理の特性に合わせて調整していきました。その結果、西洋式のナイフとフォークをそのまま使うのではなく、自分たちの料理に最も適した「右手にスプーン、左手にフォーク」という形が発展し、やがて一般に広まっていったと考えられています。

これは、タイ文化が持つ「柔軟性」と「適応力」の表れとも言えるでしょう。異文化を受け入れつつも、自国のアイデンティティを失わず、新たなスタイルを創造する。タイ料理の食べ方一つにも、そんな奥深い歴史が隠されているのです。

これだけは知っておきたい!タイ料理の食事マナーQ&A

スプーンとフォークの使い方以外にも、タイ料理の食卓にはいくつかの基本的なマナーがあります。これらを知っておけば、現地の人々との交流がよりスムーズになり、タイ料理の魅力をさらに深く味わうことができます。

Q1. 大皿料理の取り分け方は?

タイ料理は、大皿に盛られた料理を複数人でシェアするスタイルが一般的です。この際、自分のスプーンやフォークで直接大皿から取らないようにしましょう。 A. 取り分け用のスプーンを使うのがマナーです。

多くのタイ料理店では、大皿料理には必ず「取り分け用のスプーン(Serving Spoon)」が添えられています。これを使って自分の小皿に料理を取り分けてから、自分のスプーンとフォークで食べるのが正しいマナーです。取り分け用のスプーンがない場合は、お店の人に頼んで出してもらいましょう。これは、衛生面への配慮から生まれた大切な習慣です。

Q2. 食事中に音を立てるのはOK?

日本の麺類を食べる際のように、音を立ててすするのは良いのでしょうか? A. 基本的にはNGです。

タイでは、食事中に大きな音を立ててすすることや、咀嚼音を立てることは、一般的には上品ではないとされています。静かに、ゆっくりと味わうのが良いでしょう。ただし、家族や親しい友人間であれば、多少は気にしないという大らかな文化もあります。「マイペンライ(大丈夫、気にしない)」の精神が根付いている国ですから、観光客に対してはそこまで厳しく見られることは少ないですが、知っておいて損はありません。

Q3. 完食すべき?残してもいい?

日本では「残すのは失礼」という意識が強いですが、タイではどうでしょうか? A. 無理に完食する必要はありません。

タイでは、食べきれない量を残すことは、一般的に失礼とはみなされません。むしろ、無理に食べきろうとすることで「もっと食べたいのに、こんなに少なくて申し訳ない」と店側が感じてしまう可能性さえあります。自分が食べられる量を注文し、美味しくいただくことが最も大切です。しかし、度が過ぎるほどの大量の食べ残しは避け、節度を守りましょう。

Q4. 箸を使う場面もある?

「タイ料理はスプーンとフォーク」と聞きましたが、箸を使う料理もあるのでしょうか? A. 麺類を食べる際に使います。

ラーメンやクイッティアオ(タイの汁麺)など、一部の麺料理では箸が提供されることがあります。この場合は、日本と同じように箸を使って食べても問題ありません。ただし、麺以外の具材やスープは、スプーンで食べるのが一般的です。店によっては箸と一緒にスプーンも出されるので、適宜使い分けましょう。

今すぐ実践!タイ料理のスプーンとフォーク使いこなし術

これまでの知識を踏まえ、実際にタイ料理の様々なメニューでスプーンとフォークを使いこなす具体的なテクニックを習得しましょう。慣れてしまえば、これほど合理的なカトラリー使いはないと感じるはずです。

【実践例1】カレーやスープをスマートに食べる

グリーンカレーやマッサマンカレー、トムヤムクンなどの汁物料理は、タイ料理の代表格。これらをスマートに食べるには、スプーンが主役になります。

-

右手のスプーンで具材とスープをすくう: まず、右手に持ったスプーンで、具材(鶏肉や野菜)とスープ、そしてご飯をバランスよくすくいます。

-

左手のフォークでご飯をサポート: スプーンだけではご飯が崩れてしまう場合や、皿の端に寄ったご飯をまとめたい場合は、左手のフォークで軽くご飯をスプーンに押し付けるようにサポートします。これにより、こぼさずにきれいにすくい上げることができます。

-

そのまま口へ: スプーンに乗せた料理を、そのまま右手のスプーンで口に運びます。フォークは口に運びません。

カレーとご飯を混ぜながら食べることで、様々な味が複雑に絡み合い、より一層美味しく感じられます。スプーンがその役割を最大限に果たしてくれるでしょう。

【実践例2】炒め物や麺類をきれいにいただく

ガパオライスやパッタイ(タイ風焼きそば)のような炒め物、そして麺類も、スプーンとフォークで美味しくいただけます。

-

ガパオライスなどの炒め物: ガパオライスは、ご飯と具材を混ぜて食べるのが一般的です。まず、スプーンでご飯と具材を一緒にすくいます。その際、目玉焼きを少し崩して一緒に混ぜ込むのも美味しい食べ方です。左手のフォークは、具材をご飯に混ぜたり、スプーンに乗せたりする補助に使います。フォークの先端で肉や野菜を軽く押さえ、スプーンで掬うイメージです。

-

パッタイなどの麺類: パッタイのような細い麺は、スプーンだけでは食べにくいと感じるかもしれません。ここで左手のフォークが活躍します。フォークで麺を適量すくい上げ、右手のスプーンに乗せるようにして口に運びます。あるいは、フォークで麺をスプーンの縁に押し付けながら一口サイズにまとめる、という方法もあります。麺が長い場合は、フォークの縁や背を使って短く切り分けることも可能です。

【実践例3】食べにくい具材を一口サイズにするコツ

大きな肉や野菜など、一口で食べるには少し大きいな、と感じる具材に出会うこともあるでしょう。そんな時にこそ、フォークを「ナイフ」のように使う技が光ります。

-

フォークで具材を固定する: 左手に持ったフォークの先端で、食べたい具材をしっかりと皿に固定します。

-

フォークの縁や背で切り分ける: 固定した具材を、同じフォークの縁(外側)や背(平らな部分)を使って、一口サイズに切り分けます。柔らかく煮込まれている肉や野菜であれば、軽い力で簡単に切り分けられるはずです。フォークを少し斜めにしながら、ゆっくりと力を加えるのがコツです。

-

スプーンで口に運ぶ: 切り分けた具材を、右手のスプーンに乗せて口に運びます。

この「フォークをナイフ代わりに使う」テクニックは、タイ料理だけでなく、他のアジア料理や柔らかい食材の多い料理でも応用できるかもしれません。慣れると非常にスマートに見え、食事をより一層楽しむことができます。

タイの食文化から学ぶ「おもてなしの心」

タイ料理のカトラリーの使い方や食事マナーを学ぶことは、単なる作法の習得に留まりません。その背後には、タイの人々が大切にする「おもてなしの心(ナムジャイ)」や、共食の喜びといった、深い文化的価値観が息づいています。

タイでは、食事は家族や友人と楽しい時間を共有する大切な機会です。大皿料理をみんなで囲み、それぞれの好みに合わせて取り分け、会話を楽しみながら食事を進めます。取り分け用のスプーンを使うのは、相手への衛生的な配慮であり、みんなで美味しく食べるための心遣いです。また、食事中に大きな音を立てないのも、同席者への敬意の表れと言えるでしょう。

私たちがタイの食事マナーを学ぶことは、現地の人々に対する「敬意」の表明でもあります。文化の違いを理解し、相手の習慣を尊重しようとする姿勢は、現地の人々に必ず良い印象を与えます。たとえ完璧に使いこなせなくても、その心持ちが伝われば、「マイペンライ(気にしないよ)」と温かく受け入れてくれるのがタイの人々です。

タイの食文化は、西洋の効率性とは異なる、独自の合理性と美意識、そして人々への温かい配慮に満ちています。カトラリーの使い方は、まさにその縮図。「スプーンはメロディを奏でる主役の楽器、フォークはリズムやハーモニーを支える伴奏」という比喩のように、それぞれが異なる役割を果たすことで、美しい食事体験が生まれるのです。

結論:タイ料理をもっと深く、美味しく楽しむために

タイ料理の「スプーンとフォーク」の正しい使い方、いかがでしたでしょうか?

- 右手にスプーン、左手にフォークが基本。

- フォークは食べ物をスプーンに集める補助具、または一口サイズに切り分けるナイフ代わりとして使用し、直接口には運びません。

- この使い方は、タイの米文化と西洋文化が融合し、ラーマ5世の時代に独自の発展を遂げた結果です。

- 大皿料理は取り分け用のスプーンを使い、食事中に大きな音を立てないなど、他のマナーも知っておくと良いでしょう。

これらの知識は、単なるルールではなく、タイの歴史や文化、そして人々のおもてなしの心が凝縮されたエチケットです。次回のタイ料理で、今回学んだカトラリーの使い方をぜひ実践してみてください。最初は少し戸惑うかもしれませんが、すぐに慣れるはずです。

正しいマナーを知ることで、あなたはタイ料理をよりスマートに、そして何よりも「美味しい」と感じるようになるでしょう。タイの食文化への理解が深まれば、現地の人々との交流も、タイ旅行も、きっと今まで以上に豊かなものになります。さあ、あなたもタイ料理マスターへの第一歩を踏み出し、異文化の扉を開いてみませんか?右手にスプーン、左手にフォーク。一口に込める、タイの心と歴史を味わい尽くしましょう!